(ブログ)織物設計と糸の種類

- 4dboxplans

- 2025年8月19日

- 読了時間: 9分

皆様は、普段身につけている衣服や身の回りの布が、どのようにして作られているかご存知でしょうか。

織物は、縦方向の糸である経糸(たていと)と、横方向の糸である緯糸(よこいと)を組み合わせて作られます。この組み合わせ方を織物組織と呼びます。

今回は、織物組織の基礎から専門的な内容まで、詳しく解説いたします。

織物組織の基本

織物組織の基本となるのは、三原組織と呼ばれる以下の3種類です。

平織/タフタ 経糸と緯糸が1本ずつ交互に交差する、最もシンプルな組織です。丈夫で摩擦に強く、裏表がないのが特徴です。

綾織/斜紋織/ツイル

経糸と緯糸が3本以上で構成され、斜めの畝うね(綾線)が現れます。平織より厚みがあり、やわらかく、シワになりにくいのが特徴です。デニムなどが代表的です。

朱子織/サテン

経糸または緯糸が長く表面に浮き、光沢感があるのが特徴です。なめらかな手触りでドレープ性も豊かです。ネクタイ生地などに使われます。

変化組織と特別組織

三原組織をベースに、さらに複雑な組み合わせや糸の配置で変化をつけた織り方です。

変化平織

平織の応用で、畝や凹凸、透かしなどを表現します。

畝織(うねおり): 拡大法や配列法を用いて作られ、経畝織と緯畝織があります。

拡大法: 基本となる組織図を単純に大きくする方法です。

配列法: 複数の組織を組み合わせて、新しい組織を作る方法です。

変化畝織(へんかうねおり): 畝の大きさが一定ではなく、不規則な畝を表現します。

斜子織(ななこおり): 経糸、緯糸ともに2本以上を引き揃えて平織のように組織したものです。

正則斜子(せいそくななこ): 経糸、緯糸を同数ずつ浮き沈みさせたもの。

不規則斜子(ふきそくななこ): 平織と斜子、または大小の斜子を組み合わせて作られます。

変化斜子(へんかななこ): 畝織や斜子織を様々に混合・変化させたり、組織点を増減させて作ります。

向斜子織(むかいななこおり): 経畝織と緯畝織を向かい合わせに配置したものです。

変化斜紋織

斜紋織の応用で、斜紋線の角度や連続性を変えたり、複数の斜紋を組み合わせたりします。

正則斜紋織(せいそくしゃもんおり): 経緯糸の密度が等しい場合、45度の斜紋線が現れます。

急斜紋織(きゅうしゃもんおり): 経緯糸の密度が等しい場合、45度以上の斜紋線が現れます。

緩斜紋織(かんしゃもんおり): 経緯糸の密度が等しい場合、45度以下の斜紋線が現れます。

曲斜紋織(きょくしゃもんおり): 正則斜紋や急斜紋を適当に混合し、湾曲した斜紋を表現します。

破斜紋織(はじゃもんおり): 斜紋織の経糸または緯糸の配列順序を変え、斜紋線を不連続にしたものです。

飛び斜紋織(とびしゃもんおり): 斜紋線の方向を変えずに、一定の間隔を置いて中断させたものです。

山形斜紋織(やまがたしゃもんおり): 斜紋線の方向を連続的に変え、山形にしたものです(ヘリンボーン柄など)。

組斜紋織(くみしゃもんおり): 正則斜紋を網代(あじろ)形に組み合わせたものです。網代とは、木や竹などの植物を、細く薄く加工した物を材料として縦横交互に編んだ物です。

重斜紋織(じゅうしゃもんおり): 方向の異なる2つの斜紋を重ね、一方の斜紋線のみを連続させたものです。

撚斜紋織(ねんじゃもんおり): 畝織のような畝を斜紋線のように斜めに走らせたものです。

昼夜斜紋織(ちゅうやしゃもんおり): 市松状に片面斜紋の表裏を組み合わせて、両面で表情が異なるようにしたものです。

飾斜紋織(かざりしゃもんおり): 正則斜紋を基本とし、これに様々な組織点を追加して模様を表現したものです。

ぼかし斜紋織: 斜文織を組み合わせて、経糸、緯糸の浮き方によって織物にぼかし柄を表現したものです。

変化朱子織

朱子織の応用で、光沢感や柄を変化させます。

変則朱子織(へんそくしゅすおり):一定の飛び数はありませんが、組織点をまばらに配置して朱子のような外観を与えたものです。

拡朱子織(かくしゅすおり): 正則朱子を拡大し、経糸または緯糸の浮き方を多くしたものです。

重ね朱子織(かさねしゅすおり): 朱子の組織点の周囲に1つずつ組織点を追加したものです。

花崗織(みかげおり): 朱子の組織点の周囲に2つ以上の組織点を追加したり、さらに位置を転換させたりして作られます。

昼夜朱子織(ちゅうやしゅすおり): 昼夜斜紋織と同様に、朱子の表と裏を市松形に組み合わせたものです。

ぼかし朱子織: 朱子織を基本とし、組織の濃淡でぼかし柄を表現したものです。

特別組織(特殊な織り方)

特定の機能や見た目を実現するための特殊な織り方です。

蜂巣織(はちすおり): 表面に蜂の巣のような四角形の凹凸が現れます。

摸紗織(もしゃおり): 経糸と緯糸の間に透き間を作り、紗織しゃおりや絽織ろおりのような外観にします。紗織も絽織も、経糸を左右に交差させる「からみ織り」の一種です。

紗織(しゃおり): 経糸を左右1回ずつ交差させる織り方です。

絽織(ろおり): 経糸を交差させた状態で緯糸を3回以上打ち込んだ後、左右の経糸を逆に交差させる織り方です。

浮き織(うきおり): 模様の部分の糸を地組織から浮かせて、立体的な模様を作ります。

梨地織(なしじおり): 経糸と緯糸を不規則に交差させ、梨の皮のようなざらざらとした表面を表現します。

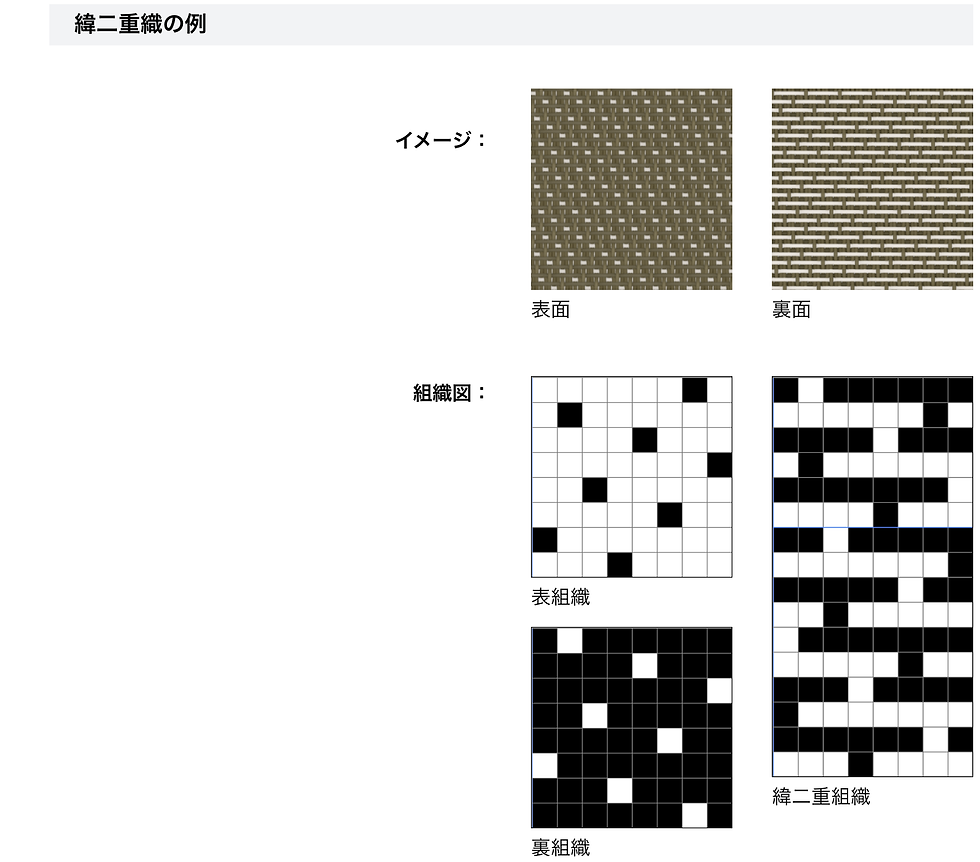

重ね組織(多重構造)

経糸や緯糸に複数の種類の糸を用いることで、厚みや強度、両面の色柄などを変えることができる織り方です。

片重ね組織

二重組織

多層組織

糸の種類と単位

織物に使われる糸には様々な種類があり、その太さを表す単位も複数あります。

糸の単位

番手(ばんて): 紡績糸(短い繊維を撚り合わせた糸)の太さを表す単位です。綿、毛、麻などに用いられ、数値が大きいほど糸は細くなります。これは、一定の重さに対する糸の長さで表す恒重式(こうじゅうしき)のためです。

綿番手: 453.6g(1ポンド)の糸の長さが約840ヤード(768.1m)であれば「1番手」となります。

毛番手: 1,000gの糸の長さが1,000mある場合に「1番手」となります。

デニール(d): フィラメント糸(絹や化学繊維など、1本の長い繊維でできた糸)の太さを表す単位です。数値が大きいほど糸は太くなります。これは、9,000mあたりの糸の重さで表す恒長式(こうちょうしき)のためです。

テックス(tex): 国際的に統一された単位で、紡績糸とフィラメント糸の両方に使用され、数値が大きいほど糸は太くなります。1,000mあたりの糸の重さで表します。

1,000mの糸の重さが1gである場合を「1テックス」となります。

デシテックス(dtex): 10,000mの糸の重さが1gである場合を「1デシテックス」となります。

オンス(oz): 主に生地の重さを表す単位ですが、糸の太さを間接的に示すこともあります。特にジーンズ生地などでよく見られます。数値が大きいほど生地が厚く(重く)なります。

オンス: 1平方ヤード(約0.836平方メートル)の生地の重さが1オンス(約28.35g)である場合を「1オンス」となります。

糸の種類

糸はその構成から大きく長繊維(フィラメント糸)と短繊維(紡績糸)に分けられます。

単糸と双糸

単糸(たんし): 1本の繊維の束を撚って作られた、最も基本的な糸です。

双糸(そうし): 単糸を2本以上撚り合わせた糸です。単糸に比べて強度が高く、毛羽立ちが少ないのが特徴です。

長繊維(フィラメント糸): 長い繊維をそのまま引き揃えた糸。

合成繊維: ポリエステル、ナイロン、アクリルなど。

短繊維(紡績糸): 短い繊維を撚り合わせて作った糸(綿、羊毛、麻など)。

コーマ糸: 綿花をコーミング加工という工程で、短い繊維や夾雑物を取り除いて作られた糸です。毛羽が少なく、均一で滑らかなのが特徴です。

カード糸: コーミング加工をしない糸で、繊維が不均一で毛羽が多いのが特徴です。

梳毛糸(そもうし): 羊毛を櫛で梳き、短い繊維を取り除いた、滑らかで光沢のある糸です。

紡毛糸(ぼうもうし): 短い繊維を多く含み、ふっくらとやわらかい糸です。

麻: 亜麻(あま)糸、ラミー糸など。

ファンシーヤーン(装飾糸)

通常の糸に加工を施し、独特の表情を持たせた糸をファンシーヤーンと呼びます。

杢糸(もくいと): 異なる色の繊維を混ぜた霜降り状の糸。

トップ糸: 糸になる前の繊維の束(トップ)を染色してから紡績して作られた糸。

ネップ糸: 小さな繊維の塊(ネップ)を混ぜ込んだ凹凸のある糸。

ループ糸: 輪状に飛び出した装飾を持つ糸。

スラブ糸: 太さに意図的なムラを持たせた糸。

主な生地と柄の種類

生地名

ポプリン: 経密度が高く、横畝がある綿織物。

ブロード: 高級綿糸を使い、シルケット加工を施した平織物。

ガーゼ: 目の粗い平織の綿布。

ローン: 60番手以上の細い糸を使った、経緯密度が比較的似た平織物。

ボイル: 経糸、緯糸に強撚糸を用いた、粗く透けて見えるような薄地の織物。

シャンブレー: 経糸に色糸を、緯糸に白または経糸と別の色糸を用いた平織物。

オックスフォード: 経糸、緯糸ともに2本ずつ引き揃えて斜子織りで織った織物。

デニム(ダンガリー): 経糸はインディゴ染め(インディゴという青色の染料を用いて布や糸を染める技法)の糸を使い、緯糸は晒しまたは未晒しの糸で、1/2綾か、1/3綾で織ったもの。

ワッフル: 浮き糸を四角形に使い、マス型の凹凸を織り出したもの(蜂巣織の一種)。

サッカー: 縦にしぼみがある生地。糸の番手差や撚り差、組織差、織込差などでしぼを出します。

楊柳(ようりゅう): 不規則な経しぼみがある生地。クレープとも呼ばれます。

コーデュロイ: 毛足の長いパイルが縦畝につづくパイル組織の織物。毛足を均一な方向に毛羽立たせたものを別珍という。

ピケ: 経二重織の組織を用いて盛り上がった畝を表したもの。

コードレーン: 経糸に太い糸を用いた織物。

柄名

タータンチェック: 左右対称の格子柄。経緯とも同じ縞柄のもの。

マドラスチェック: 一方方向の縞柄。

ヘリンボーン: 山形斜紋織の一種で、杉の葉のような模様。

千鳥格子(ちどりごうし): 鳥が飛んでいるように見える柄。

グレンチェック: 数本からなる大格子柄。

オンブレチェック: 色の濃淡がグラデーションのように変化する縞柄。

ガンクラブチェック: 格子の間に多色の格子が入ったもの。

ドビーチェック: ドビー織機により織られた縞柄。

刺し子チェック: 刺し糸を間隔的に加えて刺し子のように織った縞。

PLANSユーザーの皆様へ

PLANSのヘルプメニューから、オンラインヘルプをご確認いただけます。より詳しい使い方や設定方法をご覧いただけるほか、本稿でご紹介した織りイメージの機能をお試しいただけるサンプルデータのダウンロードも可能です。ぜひご活用ください。

関連記事